TOYOTA SOCIAL FES!! Presents ~未来へ残そう沖縄の自然~

未来の子供たちへ残したい沖縄の環境を保全する。

主催 特定非営利活動法人 沖縄環境クラブ

後援 豊見城市 那覇市

協力 株式会社 琉球新報社

開催日時 2023年11月4日(土)9:30~12:00

会場 環境省 漫湖水鳥・湿地センター及び鏡原地区海岸・遊歩道沿い(豊見城市字豊見城982)

2018年(平成30年)にはじまった、この「TOYOTA SOCIAL FES!!」は、燃料電池自動車MIRAIや、プリウスPHV、アクアをはじめとする多くの電動車に込めた「より良い未来を作る」という想いのもと、地域の未来を作る環境活動を全国で行っています。

後援 豊見城市 那覇市

協力 株式会社 琉球新報社

開催日時 2023年11月4日(土)9:30~12:00

会場 環境省 漫湖水鳥・湿地センター及び鏡原地区海岸・遊歩道沿い(豊見城市字豊見城982)

2018年(平成30年)にはじまった、この「TOYOTA SOCIAL FES!!」は、燃料電池自動車MIRAIや、プリウスPHV、アクアをはじめとする多くの電動車に込めた「より良い未来を作る」という想いのもと、地域の未来を作る環境活動を全国で行っています。

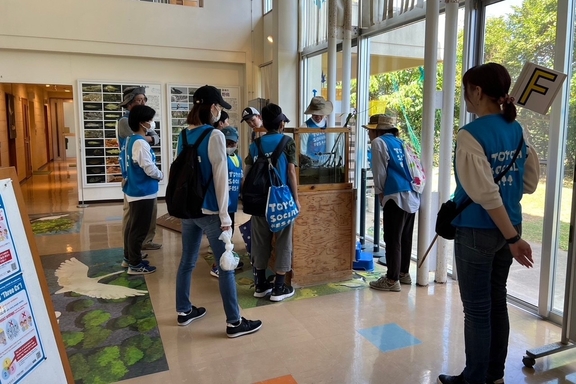

第2回 街なかマングローブで環境を学び、保全しよう!

様々な活動を通して、沖縄の自然環境について学びます。

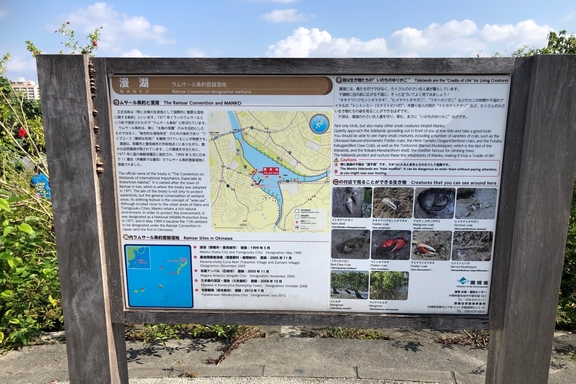

那覇市の国場川河川域に広がる漫湖は、1999年(平成10年)ラムサール条約に登録され、水鳥の生息に重要な湿地として保護されています。近年は土砂の堆積や橋の建設や散乱ゴミなどがあり、生き物の生息に影響を与えています。

本活動では、6つのグループに分かれて、下記の6つの内容について、学習が行われました。

本活動では、6つのグループに分かれて、下記の6つの内容について、学習が行われました。

漫湖水鳥湿地センターでの学習内容(約45分)

水鳥をはじめとする野生生物の保護と湿地の保全、賢明な利用に行いて理解を深めていくための普及啓蒙活動や調査研究、観察などを行う拠点施設として、さらに地域住民が自然に親しみ学ぶ場として、また各種団体の保全活動、環境調査を支援する場として、環境省が2003年(平成15年)5月に漫湖水鳥・湿地センターを設置しました。

①漫湖の生き物達、環境についての学習

②マングローブ湿地の観察

③芝生広場でクイズ

①漫湖の生き物達、環境についての学習

②マングローブ湿地の観察

③芝生広場でクイズ

那覇市鏡原地区海岸での学習内容(約45分)

漫湖は、国場川と饒波川の合流地点に形成された河口干潟です。この「漫湖」は、全国的にも有名なシギ・千鳥類の渡来地であるとともに、多くの水鳥等の生息地としても重要であるという理由から、1977年(昭和52年)国設の鳥獣保護区として指定され、1998年(平成9年)には特別保護区が指定されました。

④漫湖の成り立ち、環境についての学習

⑤水辺植物と海岸漂着物の観察

⑥在来植物の植栽

④漫湖の成り立ち、環境についての学習

⑤水辺植物と海岸漂着物の観察

⑥在来植物の植栽

沖縄県の未来を動かせ!

一つのエネルギーに依存しないサステナブルな沖縄県を目指して。国をはじめ自治体、企業も水素社会の実現に向けた取り組みの道のりは長くても、いま選ばなくては、その未来は生まれない。一つのエネルギーに依存しない社会へ。未来を動かしていくために、沖縄トヨタ自動車は前に進みます。

詳しい内容等につきましては、下の各項目をぜひご覧下さい。

※令和5年11月現在、沖縄県内において、MIRAI の燃料源となる水素供給施設「水素ステーション」が未設置となっている為、沖縄トヨタ自動車においてMIRAIを取り扱っておりません。「水素ステーション」の設置につきましては、今後の課題として、関係各位様と連携して、引き続き取り組んで参ります。

詳しい内容等につきましては、下の各項目をぜひご覧下さい。

※令和5年11月現在、沖縄県内において、MIRAI の燃料源となる水素供給施設「水素ステーション」が未設置となっている為、沖縄トヨタ自動車においてMIRAIを取り扱っておりません。「水素ステーション」の設置につきましては、今後の課題として、関係各位様と連携して、引き続き取り組んで参ります。

漫湖水鳥・湿地センター及び鏡原地区海岸での活動を通じて、漫湖のマングローブ原生林やそこに生息する希少な植物、魚貝類、鳥類等について学習する事ができました。また鏡原地区海岸を散策し、この周辺での環境について認識する事ができました。近年では近隣の住民の皆様の清掃活動や沖縄県、那覇市、豊見城市、民間企業様の積極的な取り組みにより、漫湖周辺の環境改善が見られていますが、まだ十分ではありません。後世にこの美しい自然を残していく活動を、この「TOYOTA SOCIAL FES!!」での活動を通じて継続して参ります。ご参加していただいた約120名の皆様には今後とも環境保全に対する活動にご協力いただきます様、お願い申し上げます。